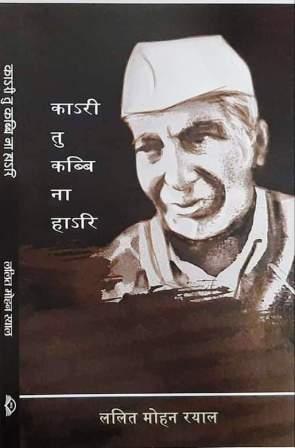

श्रीमती अमिता प्रकाश द्वारा लिया गया साहित्यकार ललित मोहन रयाल का साक्षात्कार। उनकी दो पुस्तकें ‘खड़कमाफी की स्मृतियों’ से और ‘अथश्री प्रयाग कथा’ प्रकाशित हो चुकी हैं। जबकि तीसरी पुस्तक ‘कारी तू कब्बी हारी’ फरवरी 2021 में पाठकों के हाथों में होगी। इसके अलावा उनकी एक अन्य पुस्तक ‘चाकरी चतुरंग’ भी इसी वर्ष आ जाएगी।

सवाल- आप अपनी पुस्तकों में परिचय के तौर पर मात्र जन्म बीसवीं शताब्दी के सातवें दशक के मध्य में तथा संप्रति लोकसेवक लिखते हैं. क्या यह रोचकता में वृद्धि का मैकेनिज्म है? अपने बारे में विस्तार से बताइएगा.

जवाब-नाम, जन्म, स्थान, पेशा. रचनाकार का इतना ब्यौरा काफी होता है. पाठकों को अगर आपका मूल्यांकन करना होगा तो वे विषयवस्तु से कर लेंगे. कंटेंट और नरेशन को देखकर वह या तो आपको स्वीकार कर लेगा या नकार देगा.

मेरी निजी धारणा है कि निजी उपाधियां, उपलब्धियां रचनाधर्मिता के साथ मिश्रित नहीं करनी चाहिए. यहां पर आप साहित्य के क्षेत्र में हैं, उसे आपकी पदवी, ओहदों से क्या लेना-देना. उसे साहित्य के मापदंडों पर अपना मूल्यांकन करने दो. उसे आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियों से क्या मतलब. हां, साहित्यिक परिचय देना काफी होगा. बेहतर होगा कि वह आपको रचनाधर्मिता से जाने, न कि विरुदों या उपाधियों से. फिर जहां तक पाठकों की बात है तो सुधी पाठक लेखक को कथा के अंदर से ढूंढ निकालते हैं.

सवाल- ‘कारी तू कब्बि ना हारि’ में पिता के बहाने आपके आरंभिक जीवन का भी विस्तृत ब्यौरा मिल जाता है. आर्थिक रूप से साधारण किंतु बौद्धिक रूप से असाधारण पिता की संतान ने वर्तमान स्थिति हासिल करने में आर्थिक तौर पर किन कठिनाइयों का सामना किया?

जवाब- आर्थिक कठिनाई जैसी बात कभी सामने नहीं आई. तब गांव आत्मनिर्भर होते थे. मोटा खाना, मोटा पहनना. खाना-पहनना सबको मिल जाता था. सभी नंगे पैर रहते थे, थोकदार के बच्चों से लेकर आम किसानों के बच्चे तक सभी, समाज एकरस था, तब दिखावा नहीं आया था. सब साथ-साथ खेलते-कूदते थे. वर्ग-चेतना जैसी बात कभी जेहन में नहीं आई. मजे में दर्जे पास होते रहे. अगर दूसरी तरह की कठिनाइयां आई भी तो वे तो संबल देती हैं. आपमें नवीन दक्षताएं विकसित करती हैं. फिर कुदरत को जो मंजूर है, वो तो आप से करवाकर ही दम लेगी.

सवाल- ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई प्रतिभाशाली युवा आर्थिक परिस्थितियों के कारण अपने सपने साकार नहीं कर पाते. उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?

जवाब- प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती. वह तो अपना रास्ता खुद बना लेती है. आज नहीं तो कल, उसे सम्मान तो मिलेगा ही. वह मिलना तो तय है. बस लगन और परिश्रम में कोताही नहीं होनी चाहिए. गाढ़ा समय आए तो भी लगे रहें. कैरियर संबंधी बड़ी-बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में नाममात्र को शुल्क लगता है. बस आपमें मेधा होनी चाहिए और सही दिशा में जी तोड़ परिश्रम. फिर देर किस बात की. मानो कि अंधेरा बस बीता जाना चाहता है. सामने तो उजाला ही उजाला है.

सवाल- प्राचीन शिक्षा-प्रणाली एवं शिक्षा के उद्देश्यों में आप कितना अंतर पाते हैं? आप किस रूप में इस अंतर को देखते हैं? अपने पिता, अपनी तथा अपने बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में इस बात को स्पष्ट कीजिएगा.

जवाब-शिक्षा का उद्देश्य सदैव एक सा ही रहा है. तकनीक आने से उसमें थोड़ा परिवर्तन-भर हो गया है. पहले समाज की एक खास मनोदशा थी. शिक्षा गुरुकुल के सिद्धांतों से प्रभावित थी. शिक्षा-प्रणाली पुरस्कार-दंड के सिद्धांतों पर चलती थी.

नए कानून आने से शिक्षा का परिदृश्य बदला है. जहां पहले रटंत विद्या पर जोर रहता था, अब वे टेक्निक से सीखते हैं. पहले लर्निंग पर ज्यादा जोर रहता था, अब अंडरस्टैंडिंग (बोध स्तर पर) ज्यादा फोकस रहता है. अब ऑडियो विजुअल और अन्यान्य उपागमों से बच्चों को शिक्षा दी जाती है.

अब के बच्चे ज्यादा स्मार्ट होते हैं. पहले जो बातें आप एक खास अवस्था में अपने बड़ों से सीखते थे, अबके बच्चे वह पहले ही सीख जाते हैं. सूचना तकनीक ने हर काम को आसान बना दिया है. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक बच्चों की पहुंच ने देश-दुनिया की बातों को जानना उनके लिए बहुत आसान कर दिया है.

पहले फैशन, सिनेमा, सूचना हर एक वस्तु का क्षैतिज विस्तार होता था. उसका एक खास पैटर्न होता था. महानगरों से नगर, फिर नगर से कस्बे में. आखिर में गांव का नंबर पड़ता था. अब क्या गांव, क्या कॉस्मापॉलिटन. सबकी गैजेट्स तक पहुंच है. हो सकता है, गांव का लड़का आपसे पहले उस सूचना को पकड़ ले रहा हो. यह सूचना के ऊर्ध्वाधर प्रसार का युग है.

सवाल- पिता की जीवनी लिखने का विचार आपको कैसे आया? आज तक हिंदी साहित्य में आम आदमी पर संस्मरण तो बहुत लिखे गए हैं किंतु जीवनी संभवत: नहीं है या है तो मेरी जानकारी में नहीं है, ऐसे में एक आम इंसान की जीवनी हिंदी साहित्य में किस रूप में देखी जा सकती है?

जवाब-पिता के दिवंगत होने के बाद काफी अर्से तक मैं एक खास मनोदशा से गुजर रहा था. उनके जाने के बाद उनका अभाव बुरी तरह खला. उनका अतीत एक आवेग के साथ याद आया.

उनका जीवन-संघर्ष ऐसा था कि किसी पर भी छाप छोड़ सकता था. सद्कर्म सही अर्थों में मनुष्य को महान बनाते हैं. सोचा, अगर स्मृतियों को समय रहते नहीं उकेरा गया तो एक शानदार व्यक्तित्व के जीवन का ब्यौरा वृथा चला जाएगा.

हां, जीवनियां प्रसिद्ध लोगों पर लिखी जाती हैं, लेकिन समाज में आमजन का संख्याबल ज्यादा है. विशेष तो इने-गिने ही होते हैं. साधारण लोग जब दुष्कर कार्य कर बैठते हैं, तो उन पर नजर पड़ना लाजमी है. आमजन में भी जो डिजर्ब करता हो, उस पर लिखना तो बनता ही है.

प्रेमचंद पर अमृत राय ने ‘कलम का सिपाही’ लिखकर पिता को शानदार ट्रिब्यूट दी. तो तुर्गनेव ने ‘पिता और पुत्र’ लिखकर पिता-पुत्र के मध्य चल रहे विचारों के अंतर पर प्रकाश डाला है.

सवाल- इससे पूर्व प्रकाशित आपकी दोनों पुस्तकें ‘खड़कमाफी की स्मृतियों से’ तथा ‘अथश्री प्रयाग कथा’ जो काफी सफल रहीं और पाठकों द्वारा सराही गई, संस्मरणात्मक ही हैं. संस्मरण के अतिरिक्त क्या उपन्यास लेखन के बारे में भी सोचा जा रहा है?

संस्मरण से जीवनी में आया. एक छोटी-मोटी छलांग इसे भी मान सकते हैं.

जवाब-परिस्थितियां अनुकूल रही तो जीवनी से उपन्यास व अन्य विधाओं में भी जाएंगे. कुछ रचनाएं पाइपलाइन में हैं. सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो काफी विषयों पर काम करने का विचार है.

सवाल- व्यक्ति के बहाने तत्कालीन समाज के विभिन्न पहलुओं को आपने विशद् रूप से जीवनी में प्रस्तुत किया है, चाहे आर्थिक-सामाजिक व धार्मिक स्थिति हो, महिलाओं की दयनीय स्थिति हो या स्वास्थ्य सेवाएं, आपने जीवंत दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं. आज कई दशकों बाद तथा उत्तराखंड राज्य बन जाने के बाद आप इन सभी क्षेत्रों में कितना अंतर पाते हैं? क्या आशानुरूप परिवर्तन हुए है?

जवाब- उदारीकरण के बाद समय तेजी से बदला. सुविधाओं में काफी इजाफा हुआ है. ग्रामीण महिलाओं को रसोई के धुएं से निजात मिली. वैक्सीनेशन बढ़ा है. स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा हुआ है. विद्युतीकरण होने से घरों में उपकरणों की आमद हुई है.

जिस इलाके को हम बिलॉन्ग करते हैं, आजादी के बाद लंबे अरसे तक वहां कुछ सामंती अवशेष बाकी रहे. लंबे समय तक सामाजिक संरचना पर उसका असर बना रहा. नई पीढ़ी में अब वह बात नहीं दिखती. फिर जागरूकता व जीवन-स्थितियों में आए बदलावों से वह संरचना भी समाप्तप्राय हो चली है. क्रमिक रूप से एटीट्यूड में जमीन-आसमान का अंतर देखने को मिलता है. शिक्षा के प्रसार से जन-जीवन में सुधार हुआ है. शिक्षा-प्रसार ने स्त्रियों के जीवन-परिवर्तन में व्यापक भूमिका निभाई. वे कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हुई हैं. कुछ बदलाव सूक्ष्म होते हैं, जिनका प्रभाव काफी समय बाद दिखने में आता है.

सवाल- आपने लोक-जीवन को बहुत बड़े कैनवास पर उकेरा है. लोक-जीवन के लगभग सभी पक्ष इसमें शामिल हुए हैं, विवाहों के प्रकार हों या अन्य रीति-रिवाज, उत्तराखंड का समाज जीवंत हो उठा है. इसी प्रसंग में विभिन्न धार्मिक कर्मकांड, रूढ़ियों और लोक- आस्थाओं को भी स्थान दिया है. भूत-प्रेत छल-छद्म की इन रूढ़ियों तथा उनसे जुड़े कर्मकांडों को क्या शिक्षा का फेल्योर कहा जा सकता है?

जवाब- यह समाज की एक कटु सच्चाई है. हमारे सभी समाजों में यह देखने को मिलता है. फिर जीवनी में तो यथातथ्य सच्चाई आनी चाहिए. कुछ लोक-विश्वास हैं, कुछ आस्थाएं हैं, जो अभी भी हमारे समाज में गहरे से विद्यमान हैं. हालांकि कुछ लोग इन्हें तर्क की कसौटी पर कसते हैं. जो इन्हें रूढ़ि मानते हैं, वे नहीं मानते, जो परंपरा मानते हैं, वो मान लेते हैं. फिर ये मानी हुई बात है कि आस्था के सामने तर्क नहीं चलता. आज भी प्रवासी लोग छल पूजने गांव आते हैं. वे मानते चले आ रहे हैं. पढ़े-लिखे लोग शायद इसे बड़ों का मन रखने अथवा मनोचिकित्सा के तौर पर स्वीकार कर लेते हैं.

सवाल- “राशन की लाइन में लगना तब बड़ी गाली मानी जाती थी” पर आज उसी समाज के कर्णधार राशन की लाइन में लगकर पेट भर रहे हैं. मानसिकता में यह अंतर जीवन के कई क्षेत्रों में दिखता है. आप इस बदली हुई मानसिकता को किस रूप में देखते हैं?

जवाब- वह ‘उत्तम खेती मध्यम बान’ का जमाना था. तब लोग खेती-बाड़ी में आत्मनिर्भर थे. जिमखाने के बजाय खेतों में पसीना बहाते थे. ताजा अन्न खाते थे, स्वस्थ रहते थे. श्रम को एक तरह से गरिमा प्राप्त थी. अब व्हाइट कॉलर जॉब्स का रुझान बढ़ा है, लेकिन नई पीढ़ी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग, पॉलीहाउस की वकालत करती नजर आती है. गिने-चुने ही सही, वे भी आधुनिक खेती में हाथ आजमा रहे हैं. कोरोना-काल में ये रुझान बड़ी तेजी से देखने में आया. वे जानते हैं कि जब सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे तो आखिरी विकल्प तो यही बचता है.

सवाल- वर्तमान लेखन में भाषा के सरलीकरण पर बड़ा जोर है. आपकी भाषा-शैली हिंदी के आचार्य लेखकों की याद दिला देती है. यह स्वाभाविक रूप से है या धारा के विपरीत बहने की सायास चेष्टा? (भले ही भाषा-शैली सायास अर्जित नहीं की जा सकती, यह मेरा मानना है.)

जवाब- हर रचनाकार का ‘ओन सिग्नेचर ओन स्टाइल’ होता है, जिसमें उसे लिखना होता है. अपनी शैली से ही रचनाकार की पहचान होती है. फिर हिंदी एक समृद्ध भाषा है, जिसमें सशक्त शब्दावली है. इसमें ओज-तेज, सौंदर्य के उपादानों के लिए शब्दों की कमी नहीं है. अच्छे शब्दों का प्रयोग विषयवस्तु को प्रभावी बनाने में कारगर होता है. सब्स्टिट्यूट शब्दों पर वह जाएगा जिसे स्क्रीनप्ले लिखना हो, कृत्रिम रूप से अपना पाठक-वर्ग बढ़ाना हो या व्यावसायिकता देखनी हो. अगर आप साहित्य रच रहे हैं तो साहित्यिक भाषा ही में लिखेंगे न. मेरा मानना है कि प्रतिबद्ध पाठक वर्ग को मानक हिंदी पढ़ने में कोई परेशानी नहीं आती. फिर वो साहित्य ही क्या जिसमें नरमुंड गिनके भाषा ढ़ाली जाए. साहित्य तो जिस प्रवाह में आता है, उसे वैसे ही बहने दिया जाना चाहिए.

सवाल- प्रशासनिक सेवा में रहते हुए लेखन के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं?

जवाब- हर मनुष्य का अपना शौक होता है. काम अपनी जगह है, शौक अपनी जगह. शौक के लिए तो सभी समय निकालते हैं. निजी अवकाश के क्षणों में स्वयं को व्यंजित कर लेता हूं. वैसे भी स्वांत: सुखाय लिखता हूं, अगर किसी के मुख से हौसला-अफजाई के दो बोल निकल जाए, तो उसी को परिलब्धि मान बैठता हूं, उसी में धन्य हो लेता हूं.